电话:0755-86387974

邮箱:sha.yang@siat.ac.cn

地址:深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号

近日,中国科学院深圳先进技术研究院智能医用材料与器械研究中心杜学敏研究员团队在国际学术期刊《Device》上在线发表了题为“Enabling multi-functional optical tweezers with photosensitive material design and integration”的综述文章。该文章深入地探讨了通过光敏材料的设计与集成,克服传统光学镊子在操控力大小、粒子尺寸限制、材料透明性要求及热损伤风险等方面的固有局限,为实现多尺度、多材料、多环境下的非接触式高精度操控提供了创新思路与技术路线。

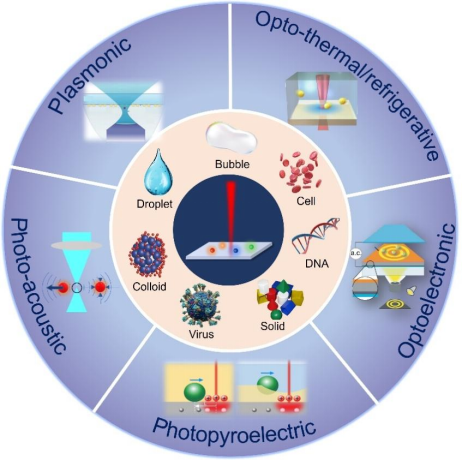

图1代表性光学镊子的基本原理与操纵应用

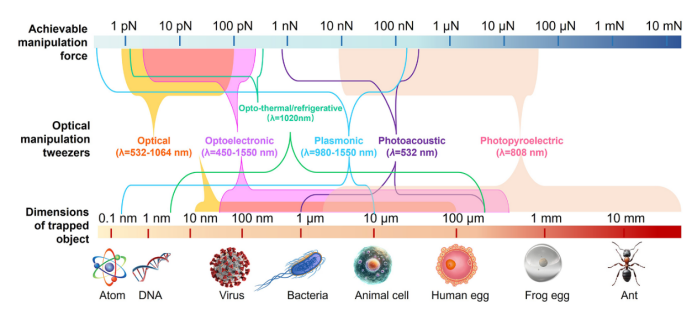

传统光镊技术由于其固有的物理限制,存在以下显著不足:受光学衍射极限约束,其产生的光学梯度力通常处于皮牛顿量级,因而只能有效捕获微纳米尺度的透明粒子,且操控精度有限;此外,为实现有效捕获,所需的高强度激光束容易对脆弱的生物样本等造成光损伤;再者,传统光镊技术依赖高数值孔径物镜及复杂精密的光学元件进行激光聚焦和整形,导致设备成本高昂且结构复杂,限制了其应用的普及。

近年来,基于光敏材料的新型光镊技术不断涌现,有效克服了传统光镊技术的诸多弊端,催生了光声镊、等离子体光镊、光热镊、光制冷镊、光电镊及光热释电镊等多种创新技术(图1)。该综述系统详尽地阐述了这些新型光镊技术的工作原理、材料体系、技术优势及面临的挑战。特别地,基于研究团队在光热释电镊(PPT)创新材料与技术的系统研究及生物医学应用的系统研究( Sci. Adv. 2022, 8, eabp9369; Natl. Sci. Rev. 2023, 10, nwac164; Device 2024, 2, 100465; Innovation 2025, 6, 100742; Matter 2025, 8, 101901),展望了未来光镊技术的发展将高度依赖光敏材料的持续创新。通过将光梯度力与热、电等多物理场效应融合,构建混合操控系统,有望显著提升操控精度并有效抑制热损伤。此外,技术路径正朝着芯片集成方向发展,例如基于光子芯片或超表面进行紧凑型设计,以取代传统庞大的光学架构;同时,结合人工智能与自动化控制,将实现高通量、智能化的微粒操控。最终,随着标准化设计和低成本制造工艺的推进,光镊技术有望在生物医学等关键领域实现规模化应用。

图2代表性光学操控镊子的操控力范围和捕获物体的尺寸

中国科学院深圳先进技术研究院智能医用材料与器械研究中心杜学敏研究员为该文章的通讯作者,陈梦瑶副研究员为论文作者。该文章获得到了国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、深圳市杰青等科技项目支持。

论文上线截图

(原文链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666998625002443?dgcid=coauthor)